Oliviero Rossi

Psicologo, psicoterapeuta.

Direttore – I.P.G.E. Istituto Psicoterapia di Gestalt Espressiva- Roma

…Ho meditato molto su questo incontro, che non ho raccontato a nessuno. Credo di averne scoperto la chiave. L’incontro fu reale, ma l’altro parlò con me in un sogno e per questo mi ha potuto dimenticare; io parlai con lui durante la veglia e il ricordo mi tormenta ancora. L’altro mi sognò, ma non mi sognò rigorosamente.

J. L. Borges

“La qualità più importante ed interessante di una forma è la sua dinamica, la necessità imperiosa che una forma possiede e che la porta a chiudersi e a completarsi. Tutti i giorni sperimentiamo questa dinamica. A volte il miglior nome che si può dare ad una forma incompleta è di chiamarla semplicemente situazione inconclusa” (Perls, 1969, pp. 131).

F. Perls, partendo dagli studi sulla psicologia della forma, ha elaborato una teoria psicodinamica dove ad assumere importanza è l’esperienza del soggetto, ossia il punto di vista della persona che percepisce. In un’ottica che vede la realtà non più come oggettiva ma come il risultato di un’operazione attiva da parte del soggetto percipiente, oggetto di attenzione e di studio diventa il rapporto intercorrente tra la realtà così come la percepisce l’individuo e le reazioni dell’ambiente circostante all’interno del quale l’individuo stesso è inserito. Se tra mondo percettivo della persona e contesto di appartenenza si viene a verificare una discrepanza tra le intenzioni, le motivazioni, le spinte del soggetto e le risposte dell’ambiente, si crea un conflitto, un disadattamento che necessita di un intervento. L’esperienza del soggetto, infatti, viene considerata dalla Gestalt come una successione di relazioni figura-sfondo in cui i bisogni specifici del momento emergono rispetto al contesto per poi svanire, una volta soddisfatti, ed essere sostituiti da nuove configurazioni. All’interno di questo quadro di riferimento, il conflitto psichico nasce nel momento in cui il bisogno non viene soddisfatto e la Gestalt, quindi, non viene completata. Il benessere, invece, è frutto della presa di consapevolezza, da parte della persona, del continuo processo di formazione, dissoluzione e riformulazione della forma cui è soggetta, di volta in volta, la propria esistenza a seconda del contesto in cui si trova ad esprimersi e alle differenti configurazioni che quest’ultimo assume nelle diverse situazioni.

Sulla base di questi principi, la Gestalt Therapy ha elaborato una teoria della nevrosi che parte dalla relazione esistente tra individuo e ambiente. All’interno di questa relazione l’individuo necessita, per sopravvivere, di una continua modificazione delle tecniche adattative in suo possesso per soddisfare i suoi bisogni. Per fare questo, è necessario che eviti ogni irrigidimento al fine di sottrarsi alla nevrosi, risultato di una mancata integrazione tra i fatti esperenziali che si aggiungono alla personalità.

La zona di contatto tra organismo e ambiente produce un’interazione, che la Gestalt definisce come funzione sé. In questo senso, è impossibile riferirsi all’individuo se non nella sua interazione con l’ambiente.

Lavorare, quindi, con le proprie immagini significative (in movimento e non) significa intervenire direttamente sulla funzione sé.

La terapia della Gestalt, essendo una terapia fenomenologico esistenziale, non può fare a meno, nella sua prassi, di operare attraverso un processo teso allo sviluppo della responsabilità, consapevolezza e presenza. A tal fine, la Gestalt ha sviluppato diverse modalità di intervento oramai utilizzate spesso anche in altre modalità terapeutiche.

E’ importante sottolineare che tali tecniche ed esercizi che vengono usati nella Gestalt non sono strumenti terapeutici ideati esclusivamente per le persone affette da disturbi psichici e non sono quindi paragonabili alle tecniche psicoterapeutiche che hanno lo scopo di trattare i sintomi e le condizioni patologiche (in concorrenza con farmaci e altri possibili rimedi). Quelle usate dalla Gestalt sono tecniche già in se stesse espressione, per quanto semplificata e schematizzata, di un funzionamento sano della persona.

Le tecniche e gli esperimenti possono essere utili o no secondo la capacità del terapista di entrare in contatto con il presente, consapevolmente vissuto, che contiene il rapporto terapeutico. Essi danno forma, a volte, ad alcuni momenti della terapia ma non vengono mai sostituiti al rapporto “Io e Tu, qui ed ora” del processo terapeutico della Gestalt.

Tra le più conosciute:

• Sedia vuota (o sedia calda)

E’ una tecnica che prende spunto dalla psicodramma, in cui la persona vive l’esperienza di impersonare un’altra persona o ruolo e di improvvisare da sola un dialogo sia con una figura significativa sia con parti psichiche di sé che sono state scisse o negate. Queste parti scisse sono a volte proiezioni, ma più spesso immagini (imago) interiori che, pur non prendendo la forma di vere e proprie proiezioni, sostengono e modellano il rapporto del paziente con l’esterno. Spingendo il processo all’estremo, cioè facendole diventare delle vere proiezioni scisse all’esterno, questa tecnica tende a rimetterle in contatto, promuovendo il dialogo e mettendo in evidenza il tipo di rapporto che lega entrambe le due posizioni. Lo scopo è quello di favorire una comunicazione “sana”, “funzionale”, cioè diretta, responsabile ed esplicita, anche puntualizzando dei precisi schemi grammaticali che la favoriscono.

• Amplificazione

Semplicemente si chiede di accentuare quello che si sta già facendo, secondo il principio della autoregolazione organismica, per cui uno sbilanciamento in un verso tende ad essere compensato poi nell’altro. Se la persona non è in contatto con la propria esperienza, l’amplificazione di un gesto, di un suono, frase o altro permette il contatto con il vissuto emotivo inconsapevole racchiuso in quel comportamento.

• Rovesciamento del rapporto figura/sfondo

È l’applicazione del dinamismo gestaltico figura/sfondo; con l’ausilio dell’immaginazione si esplora la possibilità di esperienze diverse da quelle abituali. È inoltre utile per individuare le polarità dinamiche della propria personalità per poi promuoverne l’incontro (ad es. utilizzando la “sedia vuota”) e la possibile integrazione (cfr. Simkin 1978).

• Completamento delle Gestalt incompiute

La Psicoterapia della Gestalt focalizza l’attenzione su ciò che risulta mancante nell’esperienza di sé: la parte mancante, omessa, negata o bloccata è quella che permette alla Gestalt, una volta reintegrata nella coscienza, di chiudersi. Attraverso l’esplorazione della esperienza omessa, utilizzando l’immaginazione o il role playing, la persona diviene in grado di capire ciò che manca in se stessa o nella situazione che vive. Questa modalità di intervento è alla base del processo che permette di risalire dal desiderio di superficie (apparente in quanto risulta insaziabile) al “vero bisogno” negato. In modo simile si può contattare l’emozione “sottostante”, nascosta da un vissuto emotivo dilagante, “fissato” o arbitrario.

• Auto-Responsabilizzazione

È una modalità di intervento che facilita l’assunzione di responsabilità per la propria esistenza, attraverso la sperimentazione di un atteggiamento che evidenzia il diritto e le possibilità di scelta a disposizione dell’individuo nel momento in cui smette di dare ad altri la responsabilità delle proprie azioni.

Le situazioni esistenziali esprimibili a livello verbale come un dovere, vengono riorganizzate in formulazioni che trasformano l’”Io devo…” in “Io scelgo…”. La formulazione verbale diventa quindi il supporto sul quale si appoggia il vissuto emotivo promosso dall’esperienza terapeutica.

• Ponte emozionale

Tecnica di introspezione con cui la persona mantiene ferma l’attenzione su un’emozione che si ritiene importante esplorare e lascia scorrere le immagini dei ricordi in cui quella emozione è stata presente. Permette di “ricollocare” le proiezioni, recuperando la figura originaria a cui una certa emozione era diretta prima di essere sviata su qualcosa o qualcun altro.

• Ridecisione del copione di vita

L’introspezione può portare a constatare che si sta eseguendo, in modo più o meno ricorrente e stereotipato, un tipo di scelte, affettive, professionali o altro, che non portano a niente di positivo (l’esempio classico è quello della persona che trova sempre il partner sbagliato o finisce sempre per litigare con il capo). In queste situazioni siamo di fronte a un copione che non è più in contatto con l’evoluzione dell’esistenza, ma risponde ancora a decisioni arcaiche prese quando un determinato stato di bisogno e di immaturità le rendeva necessarie per la sopravvivenza fisica ed emotiva. La tecnica prevede: inizialmente, l’individuazione del vissuto emotivo avvertito come inadeguato (eccessivo nell’intensità, nella durata, nella natura dell’emozione) che colora la situazione problematica; una regressione progressiva, attraverso la tecnica del “ponte emozionale”, fino a raggiungere il ricordo più antico in cui è apparso quel vissuto; la scissione dello stato dell’Io (in termini transazionali) in Genitore/Adulto/Bambino ed infine — all’interno di una riattualizzazione immaginativa di quella situazione arcaica — di permettere al paziente di rivedere la decisione esistenziale presa allora ma ricontrattabile ora con gli strumenti dell’Adulto mentre “rivive” quella esperienza.

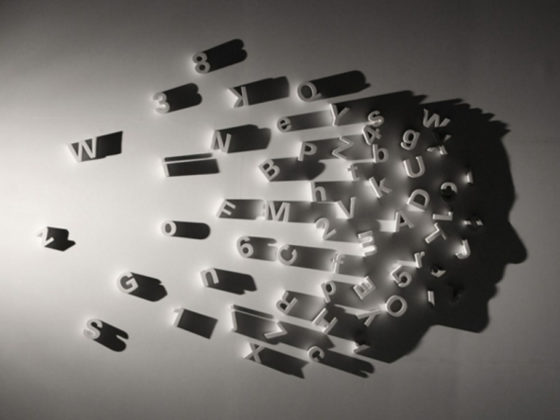

Utilizzare le immagini, siano esse ferme (come le foto) oppure in movimento (come i video), è un mezzo che rende più veloce tali processi. Il vedere la mia immagine, infatti, mi permette di mettere in figura immediatamente qualcosa che normalmente sta sullo sfondo e quindi di prendere maggiore responsabilità delle mie azioni.

In un certo senso la video e la fototerapia sono modalità terapeutiche che procedono parallelamente a quello che è il metodo di intervento, la visione del mondo e l’applicazione della Gestalt nella relazione terapeutica. E, nello stesso tempo, diventano anche uno strumento a se. Ma non il video o la foto; diventa uno strumento a se l’utilizzare delle immagini in un certo modo.

Se dal punto di vista esistenziale è la nostra azione che definisce il nostro essere nel mondo, nella Gestalt e nella video-fototerapia è la nostra azione, la nostra immagine che rimanda una nostra azione (non importa se l’immagine è ferma o in movimento), o un frammento o una sequenza, che ci aiuta in qualche modo a ricontattare e ricontrattare il nostro sistema di credenze, in un certo senso il nostro senso di identità. Potremmo anche dire, di riorganizzare il nostro copione di vita. La video e la fototerapia, se da un punto di vista teorico, in senso ampio, sono isomorfe alla psicoterapia della Gestalt (si poggiano sull’aspetto fenomenologico ed esistenziale della Gestalt in quanto con esse parliamo di percezione ed azione), nell’applicazione accentuano quelle che sono delle modalità tipiche dell’intervento gestaltico per amplificarle, a certi livelli, fino quasi allo stravolgimento. Fino ad arrivare a delle modulazioni della relazione terapeutica autonome, diverse. Sono, quindi, modalità di lavoro che si poggiano sulla Gestalt ma che aggiungono ad essa molte cose.

Cosa permettono di più? permettono una polarità che gli altri mezzi non permettevano; la polarità tra divenire ed eterno presente. E’ paradossale, per una terapia che lavora sul qui ed ora, poter fermare il presente.

Il lavoro con le immagini dà la possibilità di lavorare nel qui ed ora della Gestalt con la rappresentazione del presente. Nel momento in cui l’attimo diventa rappresentazione non ha più a che fare con il divenire temporale, diventa come un sogno o come un ricordo. Il video e la foto aggiungono la rappresentazione del soggetto permettendo al suo Io in divenire di giocare con la polarità del Me eternamente presente.

Ciò che, ancora, in più può darci il lavoro con le immagini rispetto ad altri tipi di intervento, è il lavoro con le tracce corporee e con quello che ospita qualunque tratto del corpo.

Lo stesso spettacolo teatrale è uno strumento, uno strumento dell’epoca, di varie epoche, utilizzato a vari livelli; ma il cinema e la televisione sono strumenti, di storia breve, estremamente vissuti oggi. Così come il teatro, uno strumento autonomo, è stato integrato ampiamente nel lavoro terapeutico, proprio per le sue potenzialità estreme (di rappresentazione, gioco metaforico, intervento sul copione di vita, sulle credenze, sull’identità narrativa) perché non utilizzare un mezzo altrettanto efficace “moderno”, attuale?

La videoterapia come modalità di intervento

La videoterapia, almeno nell’accezione che propongo, è il momento culminante di un percorso di crescita che porta e sostiene la persona nell’incontro e nella re-visione di se stesso. La videoterapia dà vita a un’interazione dell’Io con il Me: l’immagine diventa l’interlocutore del soggetto in un processo di facilitazione del confronto con se stessi.

E’ importante distinguerla dalla terapia filmata, da un’esperienza filmata oppure dalle discussioni in gruppo che seguono la visione di un film (film terapia). Diversa è infatti l’interazione con il mezzo, il video, e con le immagini rivelatrici del modo di relazionarsi con se stessi e con il mondo.

Differisce anche dal guardarsi allo specchio, soprattutto per quanto riguarda le sensazioni propriocettive: se nel guardarmi allo specchio quest’ultime sono direttamente collegate con l’immagine che vedo (nel muovere una mano percepisco la sensazione fisica della mano che si muove e, allo stesso tempo, ne vedo l’immagine), nella videoterapia si crea una discrepanza tra queste e l’immagine che osservo: il lavoro videoterapeutico, infatti, si sviluppa nel momento in cui l’immagine diventa autonoma e consente un’operazione di confronto con se stessi. Ciò è possibile grazie ad un processo di distanza\disidentificazione dall’immagine stessa.

L’immagine diventa autonoma, in un certo senso sganciata dalle caratteristiche che confermano il senso d’identità, nel momento in cui il cliente inizia a rilevare delle discrepanze:

• temporali, dovute alla differenza di tempo tra il momento dell’acquisizione e il momento della visione del materiale registrato

• tra l’immagine mentale di sé e l’immagine di sé e della propria condotta 1 visibili nella registrazione (cosa riconosco e cosa mi stupisce del me stesso che vedo agire sullo schermo; cosa fa quel me, lì sullo schermo, di visibile e udibile che posso riconoscere come mio);

Discrepanza temporale

Nella videoconfrontazione in differita si viene a creare una discrepanza temporale che pone le basi per la nascita di un dialogo in cui cliente e il se stesso\immagine, mobilitando personali risorse e capacità di autosostegno, si scambiano osservazioni e consigli. Per ottenere questa polarizzazione viene effettuato, in parallelo allo svolgersi del gruppo psicoterapeutico, un lavoro di acquisizione di immagini: si registrano eventi che si lasciano “decantare” e con i quali ci si confronta il giorno dopo (o anche minuti dopo).

Successivamente, inizia il vero e proprio lavoro di videoterapia che si basa sul rivedere ciò che è successo in precedenza. C’è un rivedere, nel senso di vedersi di nuovo, e un rivedersi, nel senso di riesaminarsi, correggersi.

In questa fase, il gruppo diventa spettatore; oltre ad osservare, come avviene al cinema o a teatro per esempio, interagisce con ciò che avviene sullo schermo o sul palcoscenico.

Il cliente, a sua volta, si trova inserito in un gioco di ruoli paradossale: autore della storia che racconta al gruppo e, allo stesso tempo, soggetto del lavoro terapeutico che lo riguarda, attore e regista del filmato e, infine, pubblico di se stesso.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante. Soffermarsi sul fatto di essere pubblico di se stesso significa soffermarsi ad osservare e a riflettere su ciò che mettiamo in atto ogni qualvolta ci presentiamo ad altri: se siamo più o meno fluidi, costruiti o naturali; che cosa scegliamo di presentare di noi; quali espressioni selezioniamo, quale tono o inflessione della voce utilizziamo a seconda del pubblico con cui ci confrontiamo. In maniera più o meno consapevole, operiamo un’attività di monitoraggio di noi stessi nella relazione con gli altri e questo ci rende, contemporaneamente, attori e pubblico della performance sociale cui diamo vita.

Soffermarsi sulla scelta che sta dietro ad ogni atto di presentazione significa sottolineare l’importanza del concetto di “responsabilità” caro alla Gestalt Therapy. Nel lavoro con la videoterapia, l’immagine proiettata diventa la registrazione, evidente e leggibile, delle scelte che faccio in ogni momento, della responsabilità di essere me nel mondo: scelgo di pormi in relazione con gli altri, di essere visibile, di entrare in dialogo, di esprimere qualcosa, sia esso parola silenzio o gesto.

Anche nel momento in cui non esprimo, poi, comunque sto esprimendo qualcosa. Non è possibile non esprimere: anche tutto ciò che è vuoto, il niente, una volta che viene reso visibile è comunque espressione – di vuoto, di niente – in quanto fa parte di una relazione, appartiene ad un dialogo. Qui si inserisce il concetto di responsabilità: non posso non essere in relazione con il mondo, con gli altri, con gli oggetti, con me stesso.

La fase del rivedersi prevede un cambiamento di setting: dalla disposizione del gruppo in cerchio, si passa alla disposizione in semicerchio davanti al televisore. Questo spostamento di attenzione dal soggetto fisico al soggetto immagine permette al cliente di avere quello spazio intimamente elastico tra la distanza e l’identificazione/immedesimazione che tutti quelli che assistono a un film conoscono bene, cui si aggiunge il confronto attivo con l’evento proiettato.

Tra il televisore e il semicerchio del gruppo c’è il terapeuta, con un telecomando che serve ad andare avanti e indietro con le immagini. La sua funzione è quella di filtrare il dialogo che si viene a creare tra la persona e l’immagine di se proiettata facendo perno su una traccia della sua condotta. E’ possibile tornare indietro, riandare avanti, chiedere che effetto fa vedersi e rivedersi ancora, come cambia il senso delle parole quando vengono ascoltate o riascoltate. Il videoterapeuta ha il compito di favorire il gioco di infiniti racconti. Ciò non significa esclusivamente muoversi in un relativismo narrativo fantasioso, ma condurre le operazioni di costruzione narrativa su un terreno segnato da sfumature di realtà (tra i vari dinamismi figura-sfondo), come se ogni immagine fosse un campo dinamico in cui operano i movimenti figura sfondo. Qui sta l’abilità del videoterapeuta.

Il cliente, mentre vede se stesso, può assumere la responsabilità di essere la persona che vede nel monitor o, comunque, accettare di esserlo stato. Ciò significa anche: mi è possibile assumere ora quelle responsabilità che il me immagine non poteva/voleva assumersi.

La videoterapia può essere considerata in questo caso come evoluzione dello psicodramma. Nello psicodramma la drammatizzazione fornisce delle occasioni per l’insight che si esauriscono nel momento in cui si producono (la performance terapeutica lavora nel ricordo, viene rivissuta nella memoria o nei sogni, diventa argomento di discussione ma l’evento in se stesso svanisce); in videoterapia, nel momento in cui registriamo i segmenti di condotta del paziente (ad es. proprio filmando un’azione psicodrammatica o altro), possiamo lavorare sul copione di vita. Quest’ultimo diventa una sorta di film-dramma in cui posso vedermi, rivedermi e rivedere inserendo dei cambiamenti e delle nuove possibilità. Posso cambiare il segno ad un comportamento, un gesto o un racconto già visto e sentito e creare qualcosa di nuovo mai visto ne sentito prima: una nuova storia che nasce da una rielaborazione creativa da parte della persona.

Il lavoro non consiste semplicemente nel dare risalto a quegli elementi che sono stati negati, rimossi, messi sullo sfondo dalla persona in quanto incongruenti con la storia ufficiale che si racconta della sua esistenza. La riapertura della consapevolezza di questi elementi incongrui, dimenticati, non visti, apre alla possibilità di poter in qualche modo riscrivere il proprio copione di vita; di prendere contatto con quelle possibilità che continuamente mi nego, pensando mi siano state negate, e continuamente non vedo nel mio presente. Il lavoro individuale sta nell’aprire le possibilità narrative.

Dopo qualche tempo può accadere che si provi simpatia per la propria immagine, la stessa che mesi prima aveva procurato sensazioni spiacevoli. L’immagine di me depositata, in qualche modo decanta e permette che il mio rivedermi sia quello di persona più esperta di vita e perciò capace di maggiore tenerezza: il processo di crescita porta all’accettazione e al perdono, di sé e degli altri.

Discrepanza delle immagini

Compito del terapeuta è quello di facilitare l’emergere di queste discrepanze per mezzo di operazioni di moviola. Tali operazioni consentono alla persona di accorgersi di microespressioni inconsapevoli che sono nascoste all’interno dei propri pattern espressivi abituali e che sono difficili per lei da notare in quanto incongrue con l’immagine mentale che ha di sé.

In questo modo, le sequenze ufficiali della condotta del soggetto\immagine registrate nell’audiovisivo, vengono stravolte 2 dando vita ad una “narrazione di sé”. Tale narrazione di sé si appoggia su particolari fisionomici, fonetici o comportamentali che fungono da sottotesto narrativo con il quale poter lavorare terapeuticamente al fine di promuovere la riorganizzazione emotiva e cognitiva del copione di vita del cliente.

Assumendo vita narrativa propria, l’immagine di sé diventa, dunque, evocatrice di differenza e promuove la possibilità che la persona che l’ha prodotta si confronti con essa. Perchè ciò avvenga, è comunque necessario creare una situazione in cui l’immagine sia vissuta dal cliente come una parte di sé e, allo stesso tempo, portatrice di diversità 3. Una situazione, cioè, in cui sia possibile un incontro dialogico con l’immagine di se stesso registrata.

La possibilità del nuovo si apre laddove compare, nel momento iniziale in cui vedo la mia immagine, quello che vivo come vuoto, come confusione. Questo vuoto, è lo spazio creato dalla discrepanza, cioè dalla distanza tra l’io/spettatore e il me/immagine; questa distanza, diventa qualcosa di simile a ciò che Perls intendeva come vuoto fertile, trasposto, però, dall’area della consapevolezza a quella dell’interazione. E’ la differenza tra il me stesso di un minuto fa proposto dal video e quello di adesso: “non sono io… o meglio non sono io adesso, ma sicuramente lo ero”.

Sono importanti tutte le discrepanze che si notano fra l’immagine mentale che abbiamo di noi e l’immagine “reale” che vediamo nel video. Se l’immagine fosse completamente estranea (“non sono io”), non ci si riconoscerebbe e il lavoro non avrebbe effetto terapeutico. Ciò che crea la possibilità terapeutica dialogica è la somiglianza che ospita le diversità, in quanto permette di prendere in considerazione, una volta accettate, possibilità esistenziali diverse. Ogni volta che ci cimentiamo in qualcosa di nuovo, mettiamo anche in atto qualcosa di fisso (credenze, stereotipie, copioni di vita…) che ci facilita, rendendo in qualche modo meno estranea, meno “ostile”, la novità. Accettando il contatto con quello che ero/credevo di essere, sono/potrei essere, giocando con le diverse possibilità di esistere, nascono nuove opportunità emotive/cognitive di conduzione della propria vita.

Lavoro sul copione di vita

La videoterapia lavora sia con il copione di vita, ad un livello di interazione video-relazionale, sia con il copione posturale 4 ad un livello di interazione video-vissuto corporeo.

Sebbene anche all’interno del setting psicoterapeutico si lavori con il copione di vita, con la videoterapia c’è la possibilità, in più, di trasformare quest’ultimo in una vera e propria sceneggiatura. Tale sceneggiatura nasce dalla vita della persona, più o meno grazie a processi di improvvisazione (da una parte abbiamo un tipo di sceneggiatura diciamo “operante, in cui delle azioni vengono improvvisate nel corso delle riprese dando vita ad un copione in itinere; dall’altra, abbiamo la possibilità di scrivere il copione precedentemente alle riprese). In ogni caso, la videoterapia consente di vedere e rivedere il copione. I segmenti, le inquadrature, le scene, le sequenze possono essere montate, smontate e rimontate, dando accesso ad una continua osservazione, analisi e sperimentazione di nuove modalità di condotta sia individuale che relazionale.

Il lavoro con il copione posturale e con le parti del viso offre la possibilità di lavorare, contemporaneamente, sugli apprendimenti primari. Le espressioni, gli atteggiamenti di una persona rappresentano anche il frutto di un apprendimento di tipo affettivo: lavorare con la visione del proprio volto scrutandone i tratti da diverse angolazioni di ripresa, quindi, significa anche lavorare con gli apprendimenti che lo stesso volto rivela; può far notare qualcosa di familiare, che con il tempo è diventato un modo di comunicare, un linguaggio condiviso in una cerchia intima. Se la pupilla che si allarga o si restringe è una risposta innata alla quantità di luce che la colpisce, il modo di aggrottare le sopracciglia, oltre ad essere una possibilità innata, può albergare qualcosa di appreso. Il viso ospita i modi relazionali-affettivi di una persona. Nel guardarsi ritornano ricordi contenuti nella memoria del vissuto corporeo. Forse una certa espressione è nata come protezione funzionale, e non è detto che lo sia ancora; in ogni caso, è impossibile lavorare con la propria immagine senza lavorare con il clima in cui si è formata.

Importante, nel lavoro con la videoterapia, è anche l’interazione diretta ed esplicita che si viene a creare con l’occhio della telecamera. Quest’ultima è parte integrante della situazione terapeutica in quanto rappresenta un prolungamento dell’occhio di chi sta inquadrando (ciò avviene sia nel caso in cui è il terapeuta ad utilizzarla, sia nel caso in cui a tenerla sia un collaboratore). Rappresenta un interlocutore che ha la possibilità di far sentire la sua voce: “tu che inquadri, cosa stai guardando di quella persona, cosa ti colpisce di lei?” Con questo interlocutore il cliente può intrecciare un dialogo, confrontandosi con un altro punto di vista.

Se in una seduta di psicoterapia il terapeuta pone in primo piano, verbalmente, alcuni particolari (portando l’attenzione, per esempio, su una parola, un gesto o una sensazione), durante un lavoro videoterapeutico si raggiunge questo risultato attraverso le immagini: il terapeuta seleziona immagini e crea una relazione mediata da inquadrature.

La selezione visiva mediata dall’attenzione del terapeuta viene a combinarsi con le possibilità di selezione del soggetto stesso. Può essere il cliente, infatti, a essere particolarmente colpito da una immagine, da un momento, da un particolare che il terapeuta provvederà a ingrandire o a mettere in evidenza.

Alcuni usi della videoterapia

Il mezzo video può essere utilizzato con diverse modalità, individuali o di gruppo, sia all’interno di un contesto terapeutico che di counselling. Tali modalità trovano la loro origine direttamente nelle tecniche di cui si è parlato nell’introduzione di questo articolo. Ogni intervento di videoterapia, infatti, si modula attraverso operazioni di amplificazione, rovesciamento del rapporto figura-sfondo, completamento delle Gestalt aperte e attraverso la rimodulazione del copione di vita al fine di promuovere l’autoresponsabilizzazione per la propria esistenza.

• Il videoconfronto e la tecnica della sedia vuota: il videoconfronto può essere in diretta o in differita. In entrambe le modalità è necessaria la presenza di una telecamera (possono essere anche due o più) e di un televisore. Il cliente si pone all’interno del campo della telecamera e il terapeuta (in alcuni casi un operatore esterno) riprende ciò che avviene. Nel caso del confronto in diretta, al cliente è data la possibilità di vedersi nel mentre della registrazione, o attraverso il display della telecamera o per mezzo di un televisore collegato con la telecamera stessa. In quello in differita, il rivedersi avviene in un secondo momento rispetto a quello delle riprese (in alcuni casi dopo pochi minuti, in altri dopo un lasso di tempo maggiore). Nel momento del confronto l’attenzione può focalizzarsi su diversi aspetti: in alcuni casi, viene portata su un comportamento specifico o un’azione particolare del cliente che il videoterapeuta vuole mettere in evidenza (ad esempio, un comportamento che il cliente mette in atto con assenza di consapevolezza); in altri, può essere fatta precedentemente, dal terapeuta, una selezione di immagini che egli desidera rimostrare in un secondo momento alla persona. Qualunque sia l’aspetto messo a fuoco, l’efficacia terapeutica di questa modalità risiede nella polarizzazione che si viene a creare, favorita dalla discrepanza sia tra il ricordo dell’esperienza fatta e ciò che rimanda il video (discrepanza temporale), sia tra l’immagine mentale che la persona ha di sé e l’immagine del proprio comportamento visibile nella registrazione (discrepanza delle immagini). Il vedersi, o il rivedersi nel monitor, inoltre, consente di mettere in luce una serie di atteggiamenti posturali e di incongruenze con l’immagine di sé di cui il cliente non è a conoscenza. Tutto ciò dà vita ad un processo di consapevolizzazione che nasce dal confronto. I rimandi alla tecnica della sedia vuota ideata da Perls sono evidenti. Se la sedia vuota, infatti, nasce come possibilità di creare un dialogo con una parte di sé o con un altro da sé non presente, in un alternarsi di identificazioni e proiezioni, l’utilizzo del mezzo video permette di rendere questa polarità ancor più evidente. La differenza sta nel fatto che, nella videoterapia, la proiezione non è qualcosa che avviene solo in un dato momento dentro la persona, nella sua immaginazione, ma è qualcosa che ha assunto consistenza oggettiva, esiste fuori da lei, si muove su uno schermo. In questo modo, al terapeuta non è richiesto di incoraggiare più di tanto la proiezione in quanto è sufficiente, per fare il lavoro che in genere si fa con la sedia vuota, premere un bottone e affrontare un dialogo. Invece di esserci una sedia, c’è un monitor che continua a mettere la persona di fronte al ripetersi del suo copione, delle sue frasi, intonazioni ed espressioni fino a quando non ci viene a patti, non riprende ciò che ha buttato e non riconosce qualcosa di nuovo che emerge alla sua consapevolezza.

• Videodramma: Viene spesso realizzato in un contesto di gruppo e nasce dall’azione drammatica dei soggetti. Quest’ultimi sono invitati a creare una drammatizzazione che viene ripresa dal videoterapeuta. Una volta creato il video, il gruppo riguarda il girato e crea, a partire da esso, una seconda drammatizzazione che nasce dalle evocazioni del primo. A quel punto, il materiale girato diventa ponte dei successi interventi di approfondimento delle problematiche emerse e dei vissuti che risuonano da quanto viene evocato dalla percezione del materiale girato. Questo tipo di intervento è un’evoluzione dello psicodramma in cui l’insight viene prodotto dalla interazione psicodrammatica o dramma/teatroterapeutica a cui si aggiunge la possibilità di insight attraverso la visione e la re-visione del copione di vita. Ciò viene permesso dalla possibilità di visionare il filmato che riproduce i segmenti di condotta e le interazioni durante la fase psicodrammatica di acquisizione di immagini. Le interazioni possono essere lunghe e articolate, ad esempio filmate in un audiovisivo strutturato dal gruppo attraverso soggetto, storyboard, sceneggiatura, riprese e montaggio, oppure realizzate in brevi videoclip che filmano piccole improvvisazioni che danno vita ad una operazione di videoconfronto.

• Videomicroanalisi: è un tipo di intervento utilizzato in ambito evolutivo, dall’infanzia alla tarda adolescenza (dagli 0 ai 18 anni), nel momento in cui una coppia di genitori si presenta per chiedere aiuto relativamente a problematiche emerse nel processo di crescita del figlio\i. Dopo un primo colloquio anamnestico, viene chiesto ai genitori di realizzare un filmato nella propria casa. In particolare viene richiesto di filmare l’interazione tra genitore e figlio\i (è importante che il filmato mostri sia i corpi sia i volti dei partecipanti all’interazione). Successivamente, il filmato viene portato al terapeuta che lo analizza in separata sede. In un secondo momento, viene visto insieme ai genitori. Durante la visione, l’attenzione viene posta all’interazione, sia nei suoi aspetti verbali che non verbali; in particolare, si osservano le risorse presenti nella famiglia e si aiuta la stessa ad esplorare quelle aree che risultano essere disfunzionali per lo sviluppo del bambino. All’interno della seduta, poi, il focus dell’attenzione si sposta sull’interazione nel qui ed ora della coppia genitoriale, sull’esperienza e sulle azioni messe in atto nonché sul ruolo dell’immaginazione nella costruzione delle competenze relazionali e genitoriali (cfr. Vigevani, Waldekranz, 2004).

La fotografia come evocatore di narrazione

Le operazioni narrative possono realizzarsi attraverso diversi canali comunicativi e trovare espressione per mezzo di differenti linguaggi.

Esistono, oltre al video, altri tipi di intervento che consentono di lavorare attraverso immagini e di dare forma e azione al contenuto narrativo che il cliente porta in terapia.

Tra questi, la fotografia rappresenta senz’altro una via di accesso privilegiata alle narrazioni del cliente e questo perché in grado di essere, allo stesso tempo, mezzo espressivo e linguaggio specifico dotato di un proprio codice.

Le foto sono sempre il risultato di un momento percettivo; non sono, infatti, una riproduzione fedele della realtà, bensì metafora del modo che il cliente ha di percepire il mondo, prodotto dell’interpretazione soggettiva dell’osservatore, del suo modo di essere, di relazionarsi, di vedere quello che gli è intorno (ciò che il mondo crede si aspetti da lui, ciò che crede di poter offrire, ciò che ritiene avere il diritto di ottenere o di dovere fare…).

Tale processo percettivo, di tipo visivo, avviene sia nel caso in cui è il cliente a scattare la foto, sia in fotografie in cui il cliente viene fotografato, sia lavorando su foto scelte da lui stesso per descriversi o per descrivere la propria famiglia, i parenti, gli amici…

La foto, come viene utilizzata nel setting terapeutico, di per sé non ha alcun valore in quanto non è la realtà, bensì il racconto di ciò che io, in quanto osservatore, sto guardando dell’evento nel mirino. A rivestire importanza è il criterio attraverso il quale il cliente sceglie le immagini da portare o da scattare all’interno del setting stesso.

Benché essa sia di per sé definita e limitata, non ha limiti per quanto riguarda il potenziale simbolico che può avere per il cliente. Ogni foto rappresenta, in fondo, un’immagine carica o caricabile di un senso esistenziale e un’importante traccia del percepito della persona che viene in terapia.

Questa traccia del percepito ci offre la possibilità di operare un lavoro di consapevolezza, di esplicitazione dei rapporti di figura sfondo tra gli elementi che la foto ritrae. Il terapeuta entra nell’universo razionale del racconto del cliente e ne mette in evidenza le incongruenze ponendo accenti e domande. Tali operazioni portano ad una parziale disgregazione o ad un ridimensionamento della strutturazione razionale del racconto in quanto elicitano quello che è il sottotesto emotivo di ciò che è verbalizzato. Così facendo, vengono bypassati vari processi e si arriva direttamente ad un’esplosione narrativa. All’interno di questo percorso, il terapeuta compie un’operazione di facilitazione, di fiorire della memoria, del racconto di sé da parte del cliente. Egli non fa altro che dare la sua attenzione, cogliere, se si incuriosisce chiedere, soffermarsi, invitare a soffermarsi di più su qualche particolare o a lasciare andare il racconto.

Ad interessare è ciò che la fotografia evoca nel paziente. Non è necessariamente rilevante il soggetto fotografato, quanto quel qualcosa che richiama in lui. La fotografia diventa come un diario che viene letto e verbalizzato dalla persona.

Il lavoro si sviluppa in più fasi: in un primo momento, viene chiesto alla persona di disporre le foto sul pavimento in modo casuale. Questo tipo di disposizione consente una maggiore plasticità sia perché il pavimento rappresenta un’area ampia che offre la possibilità di posizionare le immagini aldilà dei limiti ristretti di un tavolo, sia perché permette al cliente di creare dei percorsi, di muoversi tra le fotografie dando vita a forme.

Una volta disposte le fotografie, ha inizio tra cliente e terapeuta un’operazione di ricostruzione di senso che passa attraverso una serie di domande che in qualche modo esplicitino il motivo per cui le foto stesse sono state disposte in quella particolare posizione e quello che evocano il lui.

Sono vari i livelli che posseggono una loro valenza terapeutica all’interno del lavoro con le fotografie. Ad esempio, può ricoprire notevole importanza proprio il soggetto fotografato in quanto in grado di rimandare a degli eventi. La fotografia, in fondo, è un momento, ma intorno a quel momento sicuramente c’è stato un evento, un accadimento, un processo relazionale. Può essere una modalità di lavoro anche andare a ricostruire il movimento che non c’è più nella foto, quello precedente e quello successivo all’istantanea. Sono chiaramente associazioni, fantasie, in quanto non sappiamo cosa è successo veramente nella realtà storica, tuttavia, questo giocare con la propria storia è molto probabile smuova il cliente e lo porti a prendere in considerazione nuove cose, alcune delle quali anche disconfermanti ciò che le immagini rappresentano (io e papà nella foto, per esempio, siamo sorridenti ma nel racconto che precede e segue la fotografia non c’è niente di divertente). Guardare una fotografia, infatti, crea una discrepanza in quanto molto spesso significa vedere un me stesso che non mi somiglia per niente in quanto bidimensionale; un me stesso che è molto simile al ricordo che ho di me ma che è diverso da come sono adesso. Tale discrepanza tra Io che guardo e Me che racconto muove l’attivazione emotiva di fantasie creative, un nuovo racconto.

E’ importante che nasca un racconto che dia movimento drammatico, narrativo, ad istantanee che di per sé non hanno più suoni, voci, odori…

Nel momento, per esempio, in cui guardiamo la fotografia dal punto di vista del soggetto che stava scattando, questa ci offre la possibilità di ricavare un’intervista al soggetto stesso; ci parla di quella che è stata la sua operazione di selezione, di scelta del punto di vista (cosa ha inquadrato, cosa ha messo a fuoco, cosa ha sfuocato…). Praticamente, avviene un’esplicitazione delle operazioni di selezione dell’attenzione che ha operato per inquadrare e fotografare le immagini che ha scattato.

Allo stesso modo, offrono interessanti spunti di lavoro i casi in cui il paziente seleziona alcune foto da portare in terapia in cui è lui stesso ad essere ritratto. Ogni foto rappresenta, infatti, un’immagine di se stessi, rimanda un’immagine. Selezionare delle foto da portare in terapia significa dunque, selezionare immagini diverse di sé stessi e di altri con cui poter lavorare e relazionarsi e, quindi, dare un contenuto al materiale scelto. E’ essenziale, per questo, rispettare sempre il fatto che il paziente vuole lavorare proprio con le immagini che ha scelto.

In alcuni casi, non è il soggetto ritratto nella fotografia ad avere rilevanza quanto piuttosto un dettaglio presente nell’immagine stessa. Nella foto mostrata, per esempio, viene messo in primo piano l’incontro di due mani; quel dettaglio dà vita ad un racconto che può essere sganciato dai soggetti rappresentati (non era un semplice prendersi per mano; la mia mano era presa, in realtà, e ciò mi fa pensare ad un legame che non sono mai riuscito a tagliare, ad una libertà ottenuta…).

In altri casi ancora, quello che è importante non sono i due personaggi, io e mio padre mano nella mano, ma io e mio padre di fronte a mia madre che sta facendo la fotografia, per esempio. Oppure, potrebbe essere importante che quella foto è rovesciata o è mostrata prima o dopo altre fotografie.

Piccole cose che possono sembrare marginali ma che in realtà possono indicare tante cose: chi incorniciava le foto? Chi le metteva negli album? Come venivano conservate? Per portarle in terapia ho fatto il giro dei parenti, oppure sono io che le tengo?…

E’ possibile, poi, allontanarsi da una singola immagine per avvicinarsi all’insieme delle fotografie portate in terapia. La loro disposizione sicuramente genera delle storie, dei racconti, o comunque, dei nessi più o meno logici, storici, emotivi: le foto dell’allegria, le foto della tristezza o l’alternanza delle due…

In un certo senso, stiamo parlando dei vari livelli di rapporto terapeutico, mediato dall’uso della fotografia, che vanno a lavorare su quello che è il sottotesto delle immagini e del racconto.

Il primo motore, nella relazione mediata dalla fotografia, è l’atto di volontà della persona con cui noi come terapeuti stiamo lavorando, in quanto questo ci permette di prendere contatto con tutto quello che è involontario, con quello che è volontario, con quello che muove una scelta e ne impedisce delle altre. Se manca la volontà (di cui il primo atto è quello di telefonare per chiedere una relazione d’aiuto) è impossibile dare inizio a qualunque tipo di lavoro. Allo stesso modo, non basta trovare una fotografia; è necessario risalire o riattribuire in qualche modo la responsabilità della scelta di quella immagine, e quindi anche la proprietà di quella fotografia. Quando la foto è stata scattata probabilmente non avrei mai pensato di portarla in terapia; nel momento in cui la porto, però, si carica di un atto di volontà, di un senso esistenziale forse da esplicitare all’interno del setting. Se manca questo aggancio, è difficile che il lavoro con la fotografia possa portare a dei risultati.

Per poter lavorare sull’esistere di una persona è indispensabile e sufficiente che questa in qualche modo dichiari un senso di proprietà, un’appartenenza alla propria esistenza.

Un esempio di applicazione della videoterapia: Il counselling a mediazione artistica e la videoterapia a scuola

Da diversi anni viene realizzato, all’interno delle scuole, un progetto che utilizza proprio la videoterapia come modalità principale all’interno di un intervento di counselling.

Il progetto nasce come applicazione di riflessioni sulle cause della dispersione scolastica.

Tra i principali motivi, di tipo individuale, si possono rintracciare sicuramente la mancanza di motivazione al successo scolastico, difficoltà a livello di socializzazione, incapacità di esprimere i propri bisogni e carenze emotivo-affettive nel processo di apprendimento dovute all’eccessiva distanza che spesso si viene a creare tra ciò che viene insegnato e ciò che appartiene alla vita e agli interessi dello studente. Gli adolescenti sono continuamente sottoposti ad un’enorme quantità di stimoli. Tale “bombardamento” li pone nella condizione di dover costantemente riorganizzare i propri schemi affettivi e cognitivi di riferimento, anche in ragione dell’aspetto “minaccioso” che alcune di queste nuove informazioni possono assumere nel loro universo emotivo.

Obiettivo principale quindi, nella creazione del progetto, è stato quello di realizzare un contesto all’interno del quale poter offrire ai ragazzi la possibilità di elaborare tali vissuti.

E’ importante lavorare sia sullo sviluppo delle risorse dell’individuo sia su quelle dell’intero gruppo classe in modo tale da poter, allo stesso tempo, utilizzare e favorire l’integrazione della pluralità dei vissuti e dei punti di vista del gruppo. All’interno della classe, infatti, lo studente problematico esprime non solo un disagio personale ma anche un disagio dell’intero gruppo.

Lo scopo diventa, quindi, sia quello di recuperare l’affezione alla vita scolastica, sia la riorganizzazione dell’interazione all’interno del gruppo classe e tra gruppo classe e insegnanti.

Laboratorio di creatività

Il laboratorio di creatività rappresenta l’asse portante del progetto e si basa su un presupposto fondamentale: essere l’autore delle proprie azioni di libertà espressiva.

Viene promosso nei ragazzi “l’utilizzo della creatività e della fantasia, generalmente sacrificate allo sviluppo del pensiero logico […] La nostra fantasia, infatti, si atrofizza molto facilmente lungo percorsi di pensiero più o meno stereotipati che, come la fantasia, hanno la capacità di allontanarci dal presente ma, al contrario di essa, non sanno fornirci alcun nuovo elemento creativo o innovativo” (Rossi, O., 2000-2001, pag. 79).

“Noia, disaffezione, abbandono scolastico possono scolorire di fronte alla possibilità di introdurre nella routine scolastica un concreto addestramento alla creatività” (Rossi, O., 2000-2001, pag.81).

A tale scopo, l’intervento si svolge all’interno delle ore di lezione vere e proprie (è prevista la collaborazione anche di alcuni docenti), nel suo palcoscenico naturale, ore che si trasformano presto in un laboratorio di creatività e di empatia.

Punto di partenza è la creazione di una storia, da parte dei ragazzi, che viene sviluppata nei primi mesi di lavoro e trasformata in sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio. Nell’intero arco dell’anno scolastico saranno loro a creare, filmare, montare il prodotto. E’ importante che la storia ospiti i contributi di tutti i ragazzi in modo che ognuno possa riconoscerla come propria. A tal fine, si utilizzano alcune tecniche di intervento che mirano a dare competenze sull’uso del brainstorming e di modalità creative di lavoro. La creatività è il passo successivo al contatto con la fantasia, da cui si distingue per il suo essere tesa a concretizzarsi in un’opera/prodotto.

In questo senso parliamo di “pedagogia professionalizzante”: elementi appartenenti al mondo professionale vengono fatti diventare elementi giocosi e, allo stesso tempo, necessari alla creazione di un prodotto. Ciò che è professionale viene cambiato di segno e diventa pedagogico. “Giochiamo a fare i professionisti!”.

Si mostra ai ragazzi come ciò che quotidianamente imparano sui banchi di scuola può diventare strumento e competenza per la realizzazione della loro storia. L’obiettivo principale è quello di promuovere un’educazione alla narrazione creativa, di stimolare cioè i ragazzi a raccontare se stessi utilizzando un linguaggio artistico espressivo e a tradurre le proprie emozioni nel linguaggio prescelto. “Il linguaggio artistico-creativo risulta particolarmente adatto alla comunicazione delle emozioni dell’adolescente impegnato nel processo di costruzione della propria identità” (Rossi, 2000). I prodotti che ne derivano, la storia e successivamente il cortometraggio, vengono utilizzati dagli psicologi come “interfaccia” che consente di lavorare indirettamente sulle dinamiche personali e interpersonali rimanendo nei limiti di una distanza mediata dal lavoro “artistico” dei ragazzi. Agiamo sul prodotto ma in realtà stiamo lavorando sui loro disagi. Per fare questo viene chiesto ai ragazzi di trasformare le loro fantasie in qualcosa di concreto. Questa operazione di trasformazione rende l’audiovisivo una metafora di ciò che essi realmente vivono tutti i giorni. In questo senso parliamo di intervento a mediazione videoterapeutica.

Compito degli psicologi è facilitare la comunicazione emotiva nel gruppo classe ed evitare la formazione di coalizioni emarginanti. Questo processo di facilitazione si muove attraverso diverse strategie, quali l’ascolto partecipante, l’assenza di giudizio, l’accoglienza attiva di tutto ciò che avviene nella classe che viene sempre restituito ai ragazzi sotto una valenza positiva. Ad esempio, quando è capitato, durante un lavoro sulla costruzione della storia, di notare un ragazzo taciturno, forse distratto o timido, il suo silenzio è stato proposto come possibile elemento utile per la crescita della storia. Il silenzio, da mera connotazione non partecipativa e comunque negativa, è diventato lo spunto per riflettere sull’importanza di un personaggio taciturno all’interno di una situazione narrativa troppo rumorosa. Il proposito pedagogico è quello di trasmettere ai ragazzi stessi tale processo di facilitazione, affinché ciascuno possa diventare il facilitatore dell’altro.

Questa nostra azione facilitante rappresenta il vero e proprio start (il ciak) dell’azione scenica. Si potrebbe parlare di un’ “interfaccia creativo dell’azione” ossia di un’interfaccia che diventa movimento relazionale in grado di accogliere e veicolare il lavoro creativo dei ragazzi.

E’ il nostro interfacciarci attraverso un mediatore artistico che promuove la relazione con i ragazzi.

Attraverso la narrazione della storia l’adolescente, impegnato nel processo di costruzione della propria identità, non solo comunica le proprie emozioni, ma “favorisce la riconciliazione di parti frammentate del sé; il nominarle e il definirle produce l’acquisizione di consapevolezza, punto iniziale per una evoluzione che coinvolge l’intero sistema sé attraverso un ri-orientamento… Attraverso l’organizzazione narrativa dell’esperienza ricaviamo l’unità di una storia e il senso coeso della nostra identità a partire da un pulviscolo di eventi ed episodi” (Cavallo, M., 2001).

Si tratta allora di accogliere con interesse e attenzione tutto ciò che viene proposto dai ragazzi, “cambiandone il segno”, riorganizzandolo all’interno di una originale produzione creativa che ha bisogno, per essere realizzata, del contributo dei compagni di classe. Ciò che all’inizio è sbeffeggiato, osteggiato o liquidato, viene accolto invece di essere lasciato cadere (Cfr. Rossi, O., 2000- 2001).

Nel momento della produzione creativa ciò che interessa non è tanto il risultato estetico del prodotto quanto il processo, che offre la possibilità di rivedere i propri comportamenti inconsapevoli e stereotipati e di aprire, quindi, nuove relazioni con se stessi e con gli altri.

Educare alla riattivazione dell’espressione di sé all’interno del processo creativo significa educare anche a una creatività relazionale. Attraverso l’esperienza artistica il processo di socializzazione viene attivato o potenziato dalla condivisione e dal coinvolgimento del gruppo, facendo spazio ai bisogni di appartenenza e affiliazione.

La presenza di uno scopo che l’intero gruppo condivide – la creazione del cortometraggio – diventa motore di cambiamento dei rapporti sociali all’interno della classe. Il processo si muove da una fase in cui la composizione del gruppo non permette alcun tipo di attività costruttiva condivisa, ad una fase in cui ognuno trova una collocazione all’interno di una squadra che lavora in vista di obiettivi comuni.

E’ quasi impossibile che un soggetto resti del tutto fuori dalle dinamiche di gruppo se succede qualcosa di costruttivo intorno a lui. Ecco allora che, se il racconto individuale viene inteso come mezzo attraverso il quale dare forma alle proprie emozioni, la storia raccontata dai ragazzi diventa contenitore dell’essere in gruppo e delle dinamiche che intercorrono all’interno di esso.

“Aiutando i ragazzi a scrivere una sceneggiatura, li aiutiamo a capire il loro modo di relazionarsi” (Rossi, O.,2000-2001). Proprio su questo livello acquistano particolare valenza le parti mancanti nel racconto di una storia. Spesso la trama dei soggetti presentati dai ragazzi presenta vuoti carichi di significato. Le cosiddette aree mancanti cui abbiamo accennato sopra altro non sono che spazi ancora compressi o non svelati delle loro incerte individualità emergenti. Anche qui interviene il ruolo facilitatore degli psicologi per dare visibilità e valenza a questi vuoti, per restituirli ai ragazzi densi di senso.

Non appena viene abbozzata una storia, ogni ragazzo viene coinvolto in un piccolo stage di improvvisazione teatrale che ha il fine di creare la sceneggiatura e di dare spessore ai personaggi.

Questa fase, in cui si tratta di “indossare” i diversi personaggi, coinvolge l’intera classe in un gioco di drammatizzazioni e role-playing. Tramite questi giochi di ruolo si dà ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi in panni diversi da quelli che si sono strutturati nella classe sia tra loro sia con i professori, permettendo l’avvicinamento e la conoscenza reciproca. La classe diventa, in questa fase, un vero e proprio “laboratorio di empatia”, innanzitutto nei confronti dei propri compagni, poi anche nei confronti degli insegnanti (una volta che si riesca a coinvolgerli) e persino degli psicologi (figure, agli occhi dei ragazzi, assolutamente spaventose).

“In questo modo il personaggio del diverso (spesso il compagno emarginato) entra a far parte della narrazione, diventa parte unica di una identità collettiva e viene non solo integrato ma riconosciuto come elemento indispensabile alla narrazione stessa” (Rossi, 2000).

Drammatizzazione e role-playing rappresentano, all’interno di un percorso arteterapeutico, strumenti di una strategia integrativa in grado di promuovere consapevolezza, empatia e capacità di cooperare, attraverso cui i ragazzi, ma anche gli insegnanti, possono sperimentare e ridefinire i loro rispettivi ruoli.

Anche la fase delle riprese rappresenta un momento molto importante del processo creativo. A questo punto del lavoro, infatti, i ragazzi, hanno la possibilità di attingere alle loro capacità artistiche. Nel momento della scelta delle scene migliori, gli adolescenti interagiscono con le loro immagini proiettate dal video, hanno la possibilità di rivedersi, di essere spettatori di se stessi, di criticarsi o di elogiarsi. Soprattutto di sentirsi “padroni” del messaggio che stanno inviando.

Di fronte all’obiettivo, il modo di percepirsi dei ragazzi si amplifica: si trovano a doversi “presentare”, a provare il rischio/piacere di raccontarsi. Nello stesso tempo il video diventa mezzo per sperimentare se stessi in maniera diversa rispetto al quotidiano, per concedersi di essere altro, e comunque pienamente e visibilmente soggetti del copione condiviso.

Attraverso il montaggio i ragazzi danno forma al proprio messaggio, sottolineando gli elementi salienti del cortometraggio. Spesso è proprio a questo livello del lavoro che i ragazzi si trovano a dover fare i conti con la distanza estetica che viene a crearsi tra il personaggio e la persona. Ora hanno la possibilità di guardarsi dall’alto e di vedere da una diversa angolazione le proprie passioni; possono comprenderle o anche rielaborarle in maniera diversa.

Quanto alle reazioni dei ragazzi di fronte al prodotto finale, di frequente ci è capitato di notare il fastidio di alcuni di loro per la propria interpretazione estremizzata o esagerata, o anche, al contrario, per l’eccessiva timidezza o una visibile goffaggine. L’esperienza estetica genera una distanza che consente di comprendere e ri-vedere il proprio modo di presentarsi agli altri.

Un esempio di applicazione della videoterapia con l’immagine fotografica: il lavoro con il fotoromanzo

Quando lavoriamo con la fotografia, possiamo parlare di un livello di lavoro che parte da una fase più “passiva”, all’interno della quale non c’è una produzione di foto (semplicemente vengono portate nel setting immagini già scattate), e di un livello più “attivo” in cui vengono prodotte istantanee. In questo ultimo caso, entriamo direttamente nel campo di quello che può essere un intervento creativo da parte del cliente.

Un epilogo della polarità creativa espressiva della fotografia è il fotoromanzo, lavoro in cui la produzione di immagini spetta al cliente e in cui è in atto l’intera operazione di narrazione di cui abbiamo parlato precedentemente. Di per sé, infatti, il fotoromanzo è un racconto che integra più modalità narrative: la fotografia, la recitazione, la scrittura…(volendo potremmo aggiungere anche la scenografia, i costumi e tante altre cose; dipende dalle possibilità, dal tempo, dall’estro e dalla volontà di giocare).

Il fotoromanzo è una storia, un romanzo fotografato appunto, in cui l’evento risiede proprio nel fotografare le cose, nelle fotografie di un racconto. Ciò che interessa è che questo racconto viene creato dal cliente, o dal gruppo.

L’iter produttivo può variare a seconda del tipo di lavoro che si intende compiere. Si può, per esempio, mettere l’accento o meno sulla costruzione artistica del prodotto: si può, cioè, fare un fotoromanzo di improvvisazione in cui non c’è un lavoro a monte, se non un’idea, un piccolo filo conduttore, un’emozione o un sogno su cui viene improvvisato un fotoromanzo attraverso pochi scatti che rappresentino quella idea, quella emozione che il soggetto vuole raccontare. Oppure, si può giocare ad un livello molto più articolato in cui avviene un vero e proprio processo di costruzione. In questo caso, abbiamo bisogno di un lavoro sul soggetto, di un lavoro di piccola sceneggiatura, di un casting… Questo tipo di iter operativo richiede sicuramente più tempo: il tempo della costruzione artistica, del lavorare su di sé mediando, spostando l’accento sul prodotto artistico espressivo e quindi anche estetico del lavoro.

Il cliente può svolgere vari ruoli all’interno del lavoro: può essere il regista, oppure il fotografo; a volte può essere regista e allo stesso tempo stare sulla scena; oppure, ancora, può rappresentare se stesso facendosi rappresentare da qualcun altro. Ciò dipende dalla distanza che la persona, o il terapeuta, sente giusta nel lavoro che si sta svolgendo.

Ciò che riveste maggiore importanza in questo tipo di lavoro è la costellazione che le foto che vengono scattate dalla persona vanno a rappresentare. Nel momento in cui compongo un’inquadratura, in cui definisco l’azione con le persone che verranno fotografate gestendo gli spazi figurativi che poi saranno la fotografia, quello che faccio è disegnare la mia costellazione emotiva, affettiva, relazionale. Ognuno di quei singoli scatti non è altro che la rappresentazione grafica del mio muovermi nel mio universo, nella mia costellazione appunto.

Anche i gesti e le posture, in quanto vissuti nel momento di produzione dello scatto, e quindi della recitazione, offrono qualcosa nel loro essere messi in atto consapevolmente. Offrono altro, nel momento in cui vengono rivisti rappresentati nella fotografia, in quanto sganciati dalle sensazioni propriocettive vissute durante lo scatto. Non c’è più un vissuto ma l’evocazione di un vissuto, di un’emozione, di una sensazione propriocettiva, di una dinamica relazionale. La fotografia evoca, ma non contiene niente di quello che ha permesso di fotografare quelle azioni in quanto è soltanto colori o scale di grigio, è bidimensionale, senza odori né sapori. Tuttavia, quando la guardiamo, abbiamo una sensazione di colore, odore, sapore…di tante cose che in realtà sono soltanto evocate; non dalla fotografia ovviamente, ma dal mio rapporto con essa.

C’è, poi, qualche altra cosa che provoca evocazione all’interno del lavoro con il fotoromanzo. Non è nelle singole fotografie, ma nel testo, nelle didascalie, in quello spazio tra un quadro e l’altro, tra una fotografia e l’altra, che contiene il racconto.

Come per l’interlinea del film, in cui tra un fotogramma e l’altro c’è uno spazio nero che permette il movimento, così nel fotoromanzo, tra una tavola e l’altra, c’è un salto; questo salto tra un’inquadratura e l’altra è il cuore del fotoromanzo in quanto crea uno spazio narrativo che sfugge, in un certo senso, alla consapevolezza, in quanto non è visibile, afferrabile; non è nella didascalia, ma tra lo spostamento che c’è tra un’inquadratura e l’altra. E’ un vuoto che la persona riempie della sua storia e della sua fantasia. C’è un testo, la sequenza delle fotografie e delle didascalie, e c’è un sottotesto, che è fatto del vuoto, delle foto che non sono state scattate, delle battute che non sono state dette; questo sottotesto, in realtà, è uno spazio pieno, potremmo dire “abitato” da chi si sta specchiando in quel prodotto artistico. La fotografia e la didascalia rappresentano un contenitore di questo spazio. Il vuoto è un vuoto fertile; è uno spazio evocante tra due confini, le due azioni fotografate, che chiede di essere riempito da un’azione fantastica, emotiva, narrativa da parte della persona che sta leggendo e vedendo il fotoromanzo.

Per questo motivo il fotoromanzo può essere altamente emotivo (non necessariamente sempre) in quanto parte del suo fascino risiede proprio nella possibilità che offre di inventare foto, o meglio, le azioni, i frammenti di vita che non sono rappresentati nelle fotografie.

Il lavoro può essere facilitato da un’intervista successiva, o da altri processi. Tuttavia, molto spesso, è anche nel compiere questa operazione di creatività, la realizzazione del fotoromanzo appunto, che si chiude la Gestalt. Questo, grazie all’acquisizione di un punto di vista differente che la persona si è regalata attraverso il lavoro.

In un gruppo il cui lavoro era centrato sul fotoromanzo, ad esempio, è stato chiesto ad ognuno dei partecipanti di portare una sorta di biografia personale in dieci, quindici fotografie. L’intero gruppo si è suddiviso in alcuni sottogruppi creativi e ognuno di essi ha creato un fotoromanzo utilizzando le foto personali di ciascuno: queste, messe insieme e cucite da una piccola trama narrativa, sono diventate un fotoromanzo. La consegna era che per ogni fotoromanzo ci fosse almeno una foto per partecipante.

Successivamente, ad ogni sottogruppo è stata data la possibilità di scattare e di stampare (grazie ad una stampante che permette di stampare le foto nell’immediato) delle fotografie. Si è creato, così, un secondo fotoromanzo; questa volta, però, non con le foto storiche portate da casa, ma con delle immagini attuali gestite da ogni singolo sottogruppo in modo da formare una nuova storia a partire da quella precedente. A quel punto si è venuto a creare un racconto fotoromanzato, per metà fatto da foto storiche, per metà da foto attuali.

C’è stato, poi, un ulteriore lavoro: le fotografie sono state impaginate su grossi fogli di carta ospitanti fumetti e didascalie. E’ stato chiesto ad ogni singola persona di osservare quello che era stato fatto e di prendere contatto, individualmente, con quello che mancava tra la prima e la seconda parte della storia; con quello che emozionalmente, o a qualunque livello (cognitivo, relazionale, storico…), mancava. Ciò che vivevano come mancante dalle prime due storie ha dato vita ad un terzo fotoromanzo in cui il lavoro iniziale di gruppo è diventato un lavoro individuale all’interno del quale ognuno utilizzava gli altri membri per lavorare su se stesso, per rappresentare un nodo della propria esistenza, ospitato proprio dal vuoto che c’era tra una parte e l’altra del fotoromanzo iniziale.

E’ stato un processo che ha reso molto esplicito il lavoro con lo sfondo, con la zona mancante; con quei contenuti narrativi, emotivi, cognitivi che per emergere hanno quasi bisogno di essere trascinati, accompagnati da quello che è in figura. E’ stato applicato narrativamente un lavoro sulla consapevolezza in cui foto, estremamente personali e storiche, hanno dato vita ad una storia comune del gruppo all’interno della quale è stato possibile per ognuno riconoscersi nell’altro e soprattutto in ciò che è molto intimo, privato: la propria storia, che è diventata ed ha ospitato la storia di tutti gli altri, i loro copioni.

La metafora è quella del dono: tratti di vita, forme che sono pregne di elementi biografici, vengono dati in dono e, nel momento in cui vengono donati, non appartengono più a chi li ha offerti, ma a chi li riceve in quanto quest’ultimo vi appoggia la sua narrazione. Poiché questa operazione viene fatta in gruppo, tutto il gruppo partecipa alla riorganizzazione di quel materiale biografico, costruendo un nuovo fotoromanzo che dà lo spunto per nuove operazioni narrative che esitano nuovamente in qualcosa di molto individuale e personale. Come un gioco di specchi, che rimanda da una polarità all’altra: dalla relazione allo strettamente individuale, dallo strettamente personale si trasforma ed evolve nel comune, per poi tornare nuovamente al personale. In questo gioco di specchi, in questa polarità da individuale ad umano risiede la possibilità di identificarsi, disidentificarsi e vedere alcuni aspetti di sé in un modo nuovo, creativo, fatto di momenti molto carichi emotivamente.

[1] La condotta è definita come l’insieme e la successione delle operazioni (fisiologiche, motorie, verbali, mentali) attraverso le quali un organismo in situazione riduce le tensioni che lo motivano e realizza le sue possibilità. Ci si vuole in tal modo riferire al quadro unitario e multidimensionale, in cui la sinergia delle operazioni che compongono la condotta realizza una articolata unità, espressa dall’obiettivo fondamentale dell’organismo vivente, che è quello di conservare la propria esistenza come sistema unitario e di esprimere le proprie potenzialità» Venturini R., “Coscienza e cambiamento”, Cittadella Editrice, Assisi, 1995, pag.69.

[2] eseguita mandando avanti e dietro il nastro, accelerando o rallentando il movimento dell’immagine, fermandola, ripetendo un’inflessione della voce, mettendo in evidenza una sequenza comportamentale ecc.

[3] Nel lavoro gestaltico è fondamentale la definizione delle parti del sé e il loro processo di elaborazione (per es. il dialogo gestaltico nell’immaginazione guidata o nel role-playing), sempre nella reciproca relazione. In un certo senso l’intervento gestaltico si svolge lungo un processo di identificazione e disidentificazione con le polarità affettive/cognitive che lottano in modo esplicito o negato/rimosso. È da precisare che questa modalità di intervento non è da considerare una semplice tecnica in quanto è l’applicazione pratica del “principio dialogico” secondo cui sia le parti intrapsichiche sia l’individuo in relazione all’ambiente si determinano reciprocamente nel contatto e nel confronto. Questa operazione rende manifesta la struttura relazionale che fa da sfondo all’Io inteso come figura emergente.

[4] Con il termine intendiamo le ricorrenze di atteggiamenti posturali ed espressivi che sono appresi e/o si sviluppano nell’ambito familiare e sociale e diventano una sorta di schermo/interfaccia con il mondo.

Bibliografia

– Berman, La fototerapia in psicologia clinica, Erickson, Trento, 1996.

– Bravo, A., Il fotoromanzo, Il Mulino, Bologna, 2003.

– Callieri, B., Dall’anamnesi al racconto: analisi esistenziale e/o analisi narrativa?, Informazione psicologia psicoterapia psichiatria, vol. 38-39, pp.2-9, ed.GRIN, Roma, 1999-2000.

– Cavallo, M., Identità narrativa, Artiterapie, vol. 5/6, pag. 5-6, 2001.

– Coppelli, C., Arteterapia e scuola: un rapporto da sviluppare. Artiterapie, vol.5/6, pag.26, 2001.

– De Franco, L., Cortese, M., Ciak, si vive. Grande schermo e piccoli gruppi, Magi Edizioni, Roma, 2004.

– Demetrio, D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995.

– Giusti, E., Videoterapia. Sovera Editore, Roma, 1999.

– Giusti, E., Ornelli, C., Role play. Sovera Editore, Roma, 1999.

– Manghi, D., Vedere se stessi, Franco Angeli, Milano , 2003.

– Perls, F., Gestalt therapy verbatim. Real People Press, Lafayette, California, 1969.

– Rossi, O., Il teatro del sogno come flusso della condotta. INformazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria, vol. 31, pag. 6 – 13 ed. GRIN, Roma, 1997.

– Rossi, O., Narrazione creativa e disagio scolastico. INformazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria, vol. 40, pag. 58-67, ed. GRIN, Roma, 2000.

– Rossi, O., Botticelli, K., Cardamomi, D., Rubechini, S., Narrazione creativa e disagio scolastico, INformazione Psicoterapia Counselling Fenomenologia, vol. 2, pp. 72-79, Roma, 2003.

– Rossi, O., Le visioni della memoria. INformazione Psicoterapia Counselling Fenomenologia, vol. 3, pag. 12-23, Roma, 2004.

– Simkin J.S., Brevi lezioni di Gestalt, Borla, Roma, 1978.

– Smorti, A., Il sé come testo, Giunti, Firenze, 1997.

– Spalletta, E., Quaranta, C., , Counselling scolastico integrato. Sovera Editore, Roma, 2002.

– Venturini, R., Coscienza e cambiamento, Cittadella Editrice, Assisi, 1995.

– Vigevani, H., Waldekranz, C., La videomicroanalisi come strumento terapeutico. Artiterapie, vol.9\10, pp.7-8, Roma, 2004.

– White, M., La terapia come narrazione, Astrolabio, Roma, 1992.